はじめに:日本は「国策主導の投資ステージ」に入った

2025年、高市政権は「日本成長戦略本部」を立ち上げ、

AI・半導体、造船、防衛、宇宙、核融合、コンテンツ、エネルギーなど17の戦略産業に重点投資する方針を明確にしました。

- 生活支援(ガソリン減税・基礎控除拡大 等)

- 供給力強化(生産・物流・エネルギーインフラ)

- 経済安全保障(防衛・海洋・重要技術)

これらを同時に進める「積極財政+官民投資」の流れが加速しています。

本記事ではまず、17分野の全体像を整理したうえで、

- A:AI・半導体

- B:造船

の2分野をピックアップし、解説します!

1. 高市政権の17戦略分野:どんな産業が対象なのか?【事実整理】

まずは、政策として明示されている17分野をざっくり整理します。

17の戦略産業(一覧)

- AI・半導体

- 造船

- 量子

- 合成生物学・バイオ

- 航空・宇宙

- デジタル・サイバーセキュリティ

- コンテンツ産業(アニメ・ゲーム等)

- フードテック

- 資源・エネルギー安全保障・GX

- 防災・国土強靭化

- 創薬・先端医療

- フュージョンエネルギー(核融合)

- マテリアル(重要鉱物・部素材)

- 港湾ロジスティクス

- 防衛産業

- 情報通信

- 海洋

政策の大きな狙い

- 供給力の底上げ(工場・インフラ・人材・技術)

- 経済安全保障(エネルギー・食料・防衛・海洋)

- 民間投資を巻き込む長期的な官民投資ロードマップ

投資家としては、

「どの分野に、いつ、どれくらいの政策マネーが流れるか」

を意識しておくことが重要になります。

2. AI・半導体:日本は“演算基盤”を取り戻そうとしている

どんな産業か?

AI・半導体は、今や「経済の血流と脳」にあたるインフラです。

- 生成AI

- クラウド

- IoT

- 自動運転

- ロボティクス

これらの裏側には、必ず膨大な計算(演算)とデータ通信、電力インフラが存在します。

過去の分業構造はざっくり言うと、

- 設計:米国

- 製造:台湾・韓国

- 装置,素材:日本

という形でしたが、

地政学リスクやAIサーバー需要の急増を背景に、

「国内でAIが動く仕組みを完結させる」

という方向に、政策の軸足が移りつつあります。

政策の方向性(事実ベース)

- Rapidus、TSMC熊本工場などへの巨額支援

- 半導体製造装置・素材・電力・通信インフラまで含めた一体投資

- 2030年代を見据えた「演算基盤の国産化・強化」

これにより、日本は

「モノづくり × 情報産業」 を再統合する国家戦略を描いています。

3. AI・半導体:投資家目線でどう見るか?【推測・見立て】

ここからは、上記の事実を踏まえた投資戦略です。

投資インパクトのイメージ

- 1兆円単位の半導体投資 →

製造装置、素材、電力、建設、物流まで裾野の広い波及 - AI向け半導体需要は一時的な景気の波ではなく、

構造的な成長トレンドになりつつある

短期的にはインフレ圧力や電力制約などの課題もありますが、

長期では日本政府にも 生産性向上と税収増 に結びつきやすいメリットがある分野と考えられます。

4. AI・半導体関連の注目銘柄4選【投資戦略】

① 東京エレクトロン(8035)

どんな会社?

日本を代表する半導体製造装置メーカー。成膜・エッチング・洗浄など、前工程の多くで世界トップ級シェア。

政策との接点(事実+推測)

- Rapidus・TSMC熊本など国内拠点の設備投資の中核サプライヤー

- 政府の「国内供給網強化」の中心的な受益企業と位置づけられる可能性

投資戦略

- AIサーバー向け先端半導体需要が続く限り、設備投資サイクルの再加速余地

- 「国策×世界シェア」という意味で、長期のコア銘柄候補

② SCREENホールディングス(7735)

どんな会社?

半導体洗浄装置・露光装置を手がける企業。微細化が進むほど、洗浄・露光の重要性は高まる。

政策との接点(事実+推測)

- 国内外の先端ライン増設に必須となる装置群を供給

- 政府の製造能力増強策の“現場”で事業機会が増える構造

投資戦略

- 受注回復+単価上昇フェーズに入れば、

「売上だけでなく利益率改善」が同時に進む可能性 - 政策・技術トレンド両方の恩恵を受けやすいポジション

③ 日本電信電話(NTT/9432)

どんな会社?

国内通信インフラの中核。光通信・データセンター・次世代ネットワーク(IOWN構想)などを推進。

政策との接点(事実)

- 政府が掲げる「AI・半導体・通信の三位一体強化」に直結

- 研究開発(光通信・量子技術等)への公的支援も対象領域

投資戦略

- 通信収益の安定性+次世代インフラの成長ポテンシャル

- ディフェンシブと成長性のバランスが取れた「インフラ×テック」銘柄

④ AI inside(4488)

どんな会社?

AI OCR・文書認識・生成AIなどを用いた行政DX・業務自動化のソリューションを展開。

政策との接点(事実+推測)

- 行政の業務効率化・文書デジタル化の“現場”を担うポジション

- 国産AI・行政DXの代表的プレイヤーとして、政策の追い風を受けやすい

投資戦略

- 官公庁案件の積み上がり次第で、「国策AI銘柄」として再評価余地

- ボラティリティは高いが、テーマ性は非常に強いグロース枠

5. 造船:エネルギーと安全保障を支える“重厚国策”

どんな産業か?

造船は「船を作る産業」という以上に、

- 原油・天然ガス・穀物・鉱物

- あらゆる輸入物資を運ぶ生命線

としての側面を持ちます。

日本の輸入の大半が海上輸送に依存していることを考えると、

造船は エネルギー安全保障・物流安定・防衛力 に直結する基幹産業です。

過去 → これから

- 過去20年、日本の造船業は韓国・中国との価格競争で苦戦

- しかし、

- 地政学リスク

- 航路再編

- 環境規制(ゼロエミッション船 等)

を背景に、「高付加価値・安全保障寄りの造船」が再評価されつつある。

具体的には、

- 防衛関連艦船・海保船舶

- LNG・アンモニア・CO₂輸送船

- 自動運航・デジタル造船

などへの公的支援が本格化しています。

6. 造船:投資家目線でどう見るか?【推測・見立て】

経済全体への波及(推測)

- 地方造船地域(長崎・今治・下関・呉 等)の雇用・設備投資の押し上げ

- 特殊鋼・電子制御機器・AI自動運航システムなど、

機械・鉄鋼・電子部品メーカーへの“重工チェーン”

官需(防衛・海保・インフラ)比率が高まることで、

一般的な景気サイクルに左右されにくいディフェンシブ色も強まっていくと考えられます。

7. 造船関連の注目銘柄4選【投資戦略】

① 三井E&Sホールディングス(7003)

特徴(事実)

- 造船再編の中心プレイヤー

- 防衛艦船・官需・エネルギー輸送船など多面的なポートフォリオ

投資戦略

- 官需比率の上昇 → 収益の安定性向上

- 受注残が複数年にわたって積み上がる構造なら、

「中期国策テーマ」のど真ん中

② 日本郵船(9101)

特徴(事実)

- 海運最大手。輸送だけでなく、船舶保有・燃料転換にも深く関与。

政策との接点(事実+推測)

- LNG・アンモニア燃料船など、脱炭素対応の実証・実用化をリード

- エネルギー輸送インフラとしての役割が強化される可能性

投資戦略

- 「物流+エネルギー+造船」の三層構造で、利益源泉が多様

- 燃料転換トレンドが進むほど、中長期のテーマ性が高まる銘柄

③ 川崎重工業(7012)

特徴(事実)

- 造船・航空・防衛・エネルギーを横断する総合重工メーカー

政策との接点(事実+推測)

- 国防関連艦船・潜水艦技術を保有

- LNG・水素運搬船など「エネルギー×造船」の中核プレイヤー

投資戦略

- 防衛・エネルギー・造船の三つ巴テーマを持つ数少ない企業

- セクター分散が効いており、長期テーマ投資で検討しやすい

④ サノヤスホールディングス(7022)

特徴(事実)

- 中小規模の造船・修繕・ドック運営を手がける企業

政策との接点(推測)

- 「地方中小造船の再構築支援」の受益候補として注目

- 修繕・改造・海保関連船など、官需寄り案件の比率が高まりやすい

投資戦略

- 時価総額が小さく、政策テーマが明確に意識されると値動きが大きくなりやすい

- リスクは高いが、「穴場の国策グロース枠」としてウォッチ候補

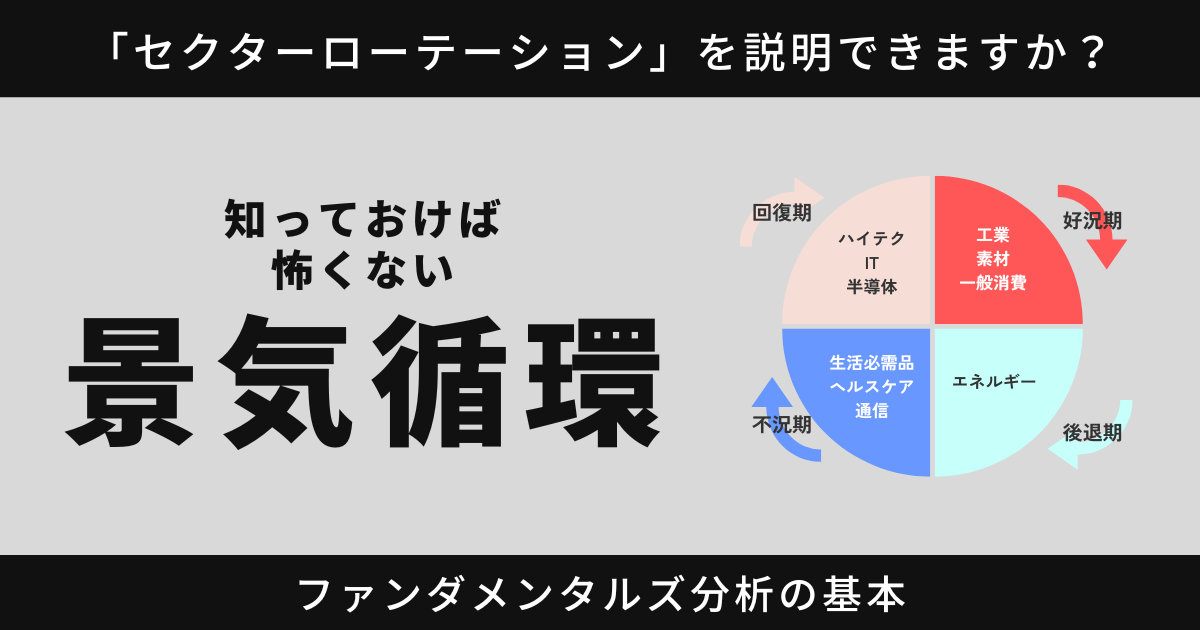

8. 国策相場で投資家が意識したい「波の順番」

最後に、「高市政権×17分野」を投資家がどう捉えるかを、

ステップ別の波でまとめます。(ここから推測中心)

① 第1波:AI・半導体・電力インフラ

- 最初にお金が落ちやすいのは

演算(半導体)・電力・通信インフラ - 政策が動く → 工場・データセンター・発電設備が建つ

- 装置・電力・通信×インフラ銘柄に資金が向かいやすい局面

② 第2波:建設・製造装置・素材メーカー

- 半導体クリーンルーム

- 造船ドック

- 宇宙・核融合の研究施設 など

実際に”ハコ”をつくる段階で、

- 建設

- ゼネコン

- 素材・特殊鋼

- 部材メーカー

に受注の波が広がっていくイメージです。

③ 第3波:金融・消費・周辺サービス

- 設備投資が回り始めると、

ローン・保険・リースなどの金融セクターが潤う - 雇用・賃金への波及 → 消費関連にもじわじわ影響

特に金利上昇局面では、

- 銀行

- 保険

- ノンバンク

などが再評価されやすくなります。

9. まとめ:「国策の方向と“お金の流れ”をセットで見る」

ここまでの事実パート(政策の枠組み)

- 高市政権は「日本成長戦略本部」を設置し、17分野への重点投資を表明

- AI・半導体、造船、防衛、エネルギーなど、

供給力・安全保障・成長力の三つを同時に高める枠組み

ここからの投資戦略

- 「国策に売りなし」という相場格言は、

“政策と一緒に長く続くお金の流れに乗る” という意味で再注目 - 重要なのは、

- どの分野に?

- どのタイミングで?

- どの企業に?

資金が入ってくるかを、段階的な波として捉えること

最後に:リスクとスタンスについて

- 政策が変わるリスク(政権交代・財政制約 等)

- 補助金・税制優遇の条件変更リスク

- 個別企業のバリュエーション(割高・割安)の問題

これらは常に存在します。

そのうえで、

「ニュースを消費する側」から「政策と一緒に成長を取りに行く側」に回れるかどうかが、

今後数年のリターンを大きく分けると考えています。

参考・出典(事実パートの主な情報源)

- 日本政府「日本成長戦略本部」に関する公表資料

- 高市政権の17分野戦略を整理した専門メディア各社の解説記事

- 半導体・造船関連企業のIR資料・決算説明資料

(最終更新:2025年11月時点)

コメント